Январь — Февраль — Март — Апрель — Июнь

Август — Сентябрь — Октябрь — Ноябрь — Декабрь

Январь

4 января (22 декабря) совершается память священномученика Феодора Поройкова

Священномученик Феодор (Поройков Федор Николаевич) родился в 1875 году в селе Мимошня (Головино), Углического уезда Ярославской губернии в семье священнослужителя храма Троицы живоначальной — Ильинское благочиние.

Священномученик Феодор (Поройков Федор Николаевич) родился в 1875 году в селе Мимошня (Головино), Углического уезда Ярославской губернии в семье священнослужителя храма Троицы живоначальной — Ильинское благочиние.

С 1894 по 1914 годы отец Феодор служил в селе Мало-Богородское Мышкинского уезда в храме Паисия Угличского — Мышкинское благочиние.

С 1925 по 1936 годы отец Феодор служил в храмах села Вощажниково (Храм Живоначальной Троицы, храм Рождества Пресвятой Богородицы и храм Преображения Господня) — Борисоглебское благочиние

16 января 1937 года отец Феодор был осужден Спецколлегией Ярославского областного суда за «антисоветскую агитацию» и приговорен к пяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Отец Феодор, не пережив года из своего пятилетнего срока, скончался 4 января 1938 года в возрасте шестидесяти трех лет и был погребен в безвестной могиле.

8 января (26 декабря) совершается память священномученика Леонида (Антощенко), епископа Марийского

Владыка Леонид в 1927 году сменил на Переславской кафедре епископа Дамиана (Воскресенского) и три года до 1930 года правил епархией (Переславское и Плещеевское благочиния), пока ложно не был обвинен в антисоветской деятельности, противодействии мероприятиям властей, хранении контрреволюционной литературы, провоцировании массовых беспорядков на почве распространения слухов о закрытии церквей. За подобное ложное обвинение владыку Леонида приговорили к пяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

Владыка Леонид в 1927 году сменил на Переславской кафедре епископа Дамиана (Воскресенского) и три года до 1930 года правил епархией (Переславское и Плещеевское благочиния), пока ложно не был обвинен в антисоветской деятельности, противодействии мероприятиям властей, хранении контрреволюционной литературы, провоцировании массовых беспорядков на почве распространения слухов о закрытии церквей. За подобное ложное обвинение владыку Леонида приговорили к пяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

После срока заключения владыка Леонид взошел на Марийскую кафедру. 29 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила шестидесятипятилетнего епископа к расстрелу по ложному обвинению. Приговор привели в исполнение 7 января 1938 года, в день праздника Рождества Христова.

30 января (17 января) совершается память священномученика Павла Успенского

Священномученик Павел (Успенский Павел Никитич) родился 21 января 1874 года в селе Романово Переславского уезда в семье священника храма Тихвинской иконы Божией Матери. Окончил Владимирскую Духовную Семинарию по первому разряду, стал прислуживать в храме и 22 мая 1897 года рукоположен во иерея и определен приемником своего отца — настоятелем церкви села Романово (Переславское благочиние).

Священномученик Павел (Успенский Павел Никитич) родился 21 января 1874 года в селе Романово Переславского уезда в семье священника храма Тихвинской иконы Божией Матери. Окончил Владимирскую Духовную Семинарию по первому разряду, стал прислуживать в храме и 22 мая 1897 года рукоположен во иерея и определен приемником своего отца — настоятелем церкви села Романово (Переславское благочиние).

Позднее от храма в селе Романово отец Павел был переведен к большему приходу села Вашка Погостовского сельсовета Петровского района Ярославской области: к храму Николая Чудотворца (Переславское благочиние), а 30 сентября 1936 года определен к церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Соломидино Веслевского сельсовета Переславского района (Плещеевское благочиние).

Тройка НКВД за «антисоветскую деятельность» в 1937 году приговорила отца Павла к восьми годам заключения, он скончался 30 января 1938 года на четвертом месяце этого срока в возрасте шестидесяти четырех лет, похоронен в безвестной могиле.

Февраль

17 февраля (4 февраля) совершается память священномученика Аркадия Лобцова

Священномученик Аркадий родился 22 января 1895 года в городе Переславле Ярославской губернии в семье псаломщика Ивана Лобцова. Первоначальное образование Аркадий получил в церковноприходской школе, а в 1909 году окончил Переславское духовное училище и два года работал рассыльным у судебного пристава. С 1912 года он стал служить псаломщиком в храме в селе Жерославское Кольчугинского уезда Владимирской губернии. В 1919 году Аркадий Иванович был мобилизован в Красную армию и служил писарем. В 1920 году на польском фронте их полк был интернирован немцами. В июле 1921 года Аркадий Иванович вернулся из Германии домой и снова стал служить псаломщиком в том же храме. В 1922 году он был рукоположен к этому храму священником. С 1929 года отец Аркадий стал служить в храме в честь Грузинской иконы Божией Матери в селе Якшино Лопасненского района Московской области.

Священномученик Аркадий родился 22 января 1895 года в городе Переславле Ярославской губернии в семье псаломщика Ивана Лобцова. Первоначальное образование Аркадий получил в церковноприходской школе, а в 1909 году окончил Переславское духовное училище и два года работал рассыльным у судебного пристава. С 1912 года он стал служить псаломщиком в храме в селе Жерославское Кольчугинского уезда Владимирской губернии. В 1919 году Аркадий Иванович был мобилизован в Красную армию и служил писарем. В 1920 году на польском фронте их полк был интернирован немцами. В июле 1921 года Аркадий Иванович вернулся из Германии домой и снова стал служить псаломщиком в том же храме. В 1922 году он был рукоположен к этому храму священником. С 1929 года отец Аркадий стал служить в храме в честь Грузинской иконы Божией Матери в селе Якшино Лопасненского района Московской области.

В ноябре 1937 года сотрудники НКВД собрали показания лжесвидетелей, но арестовали отца Аркадия только 27 января 1938 года и заключили в тюрьму в городе Серпухове…

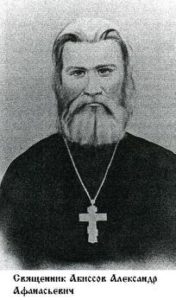

21 февраля (8 февраля) совершается память священномученика Александра Абиссова

Отец Александр двадцать девять лет с 1908 по 1937 год служил в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе малое Ивановское Мышкинского уезда.

Отец Александр двадцать девять лет с 1908 по 1937 год служил в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе малое Ивановское Мышкинского уезда.

2 ноября 1937 года в возрасте шестидесяти четырех лет был арестован и обвинен в контрреволюционной агитации. Отец Александр категорически отверг эти обвинения, тем не менее, был осужден «тройкой НКВД» к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

21 февраля 1942 года отец Александр представился Господу, отбыв пять лет в заключении, несправедливо назначенном на седьмом десятке его жизни, вдали от родных и близких.

Село малое Ивановское на территории Мышкинского благочиния Переславской епархии едва сохранилось, как деревня на карте, сведения о храме Усекновения главы Иоанна Предтечи не сохранились.

Март

11 марта (26 февраля) совершается память священномученика Иоанна Дунаева.

11 марта (26 февраля) совершается память священномученика Иоанна Дунаева.

Священномученик Иоанн родился в 1885 году в селе Васильевское Угличского уезда Ярославской губернии — это село в тридцатых годах XX века относилось к Большесельскому району Ярославской области. Отец Иоанн родился и вырос в семье псаломщика Александра Дунаева и со временем сам стал служить псаломщиком в Благовещенской церкви в селе Благовещенье Тутаевского района.

В 1930 году, в возрасте сорока пяти лет отец Иоанн был рукоположен в священника к Благовещенской церкви, где прослужил до ареста семь лет. 3 декабря 1937 года отец Иоанн был арестован и обвинен в распространении ложных и оскорбительных измышлений против членов советского правительства. Отец Иоанн категорически отверг все выдвинутые против него обвинения как на самих допросах, так и на очных ставках со лжесвидетелями. Тем не менее, 26 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу, который приведен в исполнение 11 марта 1938 года.

18 марта (5 марта) совершается память преподобномученика Мардария (Исаева)

С 1929 года по 1933 год он служил в храме Святителя Николя села Деревеньки (Угличского благочиния). Во время этого служения отец Мардарий сблизился со священномучеником архиепископом Угличским Серафимом (Самойловичем).

С 1929 года по 1933 год он служил в храме Святителя Николя села Деревеньки (Угличского благочиния). Во время этого служения отец Мардарий сблизился со священномучеником архиепископом Угличским Серафимом (Самойловичем).

Летом 1935 года иеромонах Мардарий был назначен служить в храм в село Юрьевское (Мышкинского благочиния, сведения о храме не выявлены), и здесь возобновил богослужение по монастырскому укладу, но долго это продлиться не могло. 9 января 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Мардария и заключили его в тюрьму города Углич. Допросы следствия по лживому обвинению в антисоветской деятельности продолжались больше года. По приговору тройки НКВД Иеромонах Мардарий (Исаев) был расстрелян 18 марта 1938 года, и погребен в общей безвестной могиле.

18 марта (5 марта) совершается память преподобномученика Феофана (Графова)

Преподобномученик Феофан родился 6 января 1874 года в слободе Никитской Переславского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Федора Графова и в крещении был наречен Феодосием.

Преподобномученик Феофан родился 6 января 1874 года в слободе Никитской Переславского уезда Владимирской губернии в семье крестьянина Федора Графова и в крещении был наречен Феодосием.

В 1902 году Феодосий поступил послушником в Борисоглебский Ростовский монастырь, в 1907 году он был пострижен в мантию с именем Феофан, а в 1908-м — рукоположен во иеродиакона.

После прихода к власти безбожников монастырь в 1923 году был закрыт, но монахи, желая сохранить родную обитель, согласились на существование монастыря в качестве сельскохозяйственной артели. Однако в 1929 году были закрыты последние монастыри по всей стране, и среди них Борисоглебский.

После закрытия обители иеродиакон Феофан переехал в Сергиев Посад и был принят служить в Успенский храм; здесь он прослужил до 21 октября 1935 года…

25 марта (12 марта) совершается память священномученика Иоанна Плеханова

Священномученик Иоанн родился 11 сентября 1879 года в деревне Филипково Переславского уезда Владимирской губернии, окончив церковноприходскую школу, Иван в 1892 году уехал в Москву, при советской власти он стал заведующим столовой, а затем пошел поваром к Патриарху Тихону.

Священномученик Иоанн родился 11 сентября 1879 года в деревне Филипково Переславского уезда Владимирской губернии, окончив церковноприходскую школу, Иван в 1892 году уехал в Москву, при советской власти он стал заведующим столовой, а затем пошел поваром к Патриарху Тихону.

В 1920 году Патриарх Тихон рукоположил Ивана Гавриловича во диакона, в 1925 году епископ Бронницкий, викарий Московской епархии Иоанн (Васильевский) рукоположил диакона Иоанна во священника. Вскоре отец Иоанн получил назначение в родную местность Ярославской области — в восьми километрах от деревни Филипково к храму в честь святого Димитрия Солунского Дмитриевского погоста Нагорьевского района (Переславское благочиние).

В январе 1938 года отец Иоанн приехал в Москву и собирался остаться на венчание племянницы, но в тот же день вечером он был арестован и заключен в тюрьму. «Дежурные свидетели» дали следствию показания об антисоветской деятельности отца Иоанна. 15 марта 1938 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу, он был расстрелян 25 марта 1938 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Апрель

05 апреля (23 марта) совершается память священномученика Константина Снятиновского

Священномученик Константин в 1888 году был рукоположен во священника в церковь святителя Петра Митрополита Московского в городе Переславль-Залесский, где и прослужил до дня своей кончины. Его социальное и церковное служение высоко ценилось, и он всегда пользовался авторитетом среди жителей города.

Священномученик Константин в 1888 году был рукоположен во священника в церковь святителя Петра Митрополита Московского в городе Переславль-Залесский, где и прослужил до дня своей кончины. Его социальное и церковное служение высоко ценилось, и он всегда пользовался авторитетом среди жителей города.

Шел первый год после большевистского переворота, в феврале 1918 года в городе закончились все запасы продовольствия, поэтому рабочие завода «Красное эхо», набрав камней, явились к зданию совета рабочих депутатов, а власти вызвали карательный отряд для подавления волнений в городе.

В ту же ночь отец Константин был арестован. Каратели пришли в его дом тогда, когда он читал правило перед богослужением, и сразу же потребовали, чтобы священник немедленно следовал за ними. Ночью тело отца Константина убийцы привезли к зданию больницы и выбросили. При осмотре тела священника было обнаружено несколько штыковых ран. Отец Константин был погребен через несколько дней за алтарем церкви митрополита Петра.

31 марта 1918 года Святейший Патриарх Тихон отслужил заупокойную Божественную Литургию и панихиду в Покровском храме Московской Духовной Академии, на которой молились «о упокоении рабов Божиих, за веру и Церковь Православную убиенных». В списке новомучеников, поминавшихся за этим богослужением — было имя отца Константина Снятиновского.

10 апреля (28 марта) совершается память священномученика Василия Малинина

Священномученик Василий по окончании Владимирской Духовной семинарии был рукоположен во священника и служил в храме во имя преподобного Корнилия Молчальника, которая находится около Никольского женского монастыря города Переславля-Залесского (Переславское благочиние) Всю свою жизнь отец Василий посвятил этому приходу и завершил этот путь служения Господу, разделив со многими пастырями и рабами Божиими трагическую участь восхождения в Горний Иерусалим через ложное обвинение и несправедливый приговор за имя Христово.

Священномученик Василий по окончании Владимирской Духовной семинарии был рукоположен во священника и служил в храме во имя преподобного Корнилия Молчальника, которая находится около Никольского женского монастыря города Переславля-Залесского (Переславское благочиние) Всю свою жизнь отец Василий посвятил этому приходу и завершил этот путь служения Господу, разделив со многими пастырями и рабами Божиими трагическую участь восхождения в Горний Иерусалим через ложное обвинение и несправедливый приговор за имя Христово.

18 октября 1937 года протоиерей Василий был арестован, заключен в тюрьму в Ярославле и в тот же день допрошен. Выяснив, что отец Василий поддерживает отношения с благочинным отцом Леонидом Гиляревским и священниками, за один день следствие было закончено, и 28 октября тройка НКВД приговорила отца Василия к десяти годам заключения. Через три месяца Отец Василий скончался 10 апреля 1938 года на шестьдесят первом году жизни в лагерном лазарете «от декомпенсированного порока сердца и резкого истощения», и был погребен в безвестной могиле.

23 апреля (10 апреля) совершается память священномученика Флегонта Понгильского

Священномученик Флегонт родился 28 марта 1871 года в селе Каряево Угличского уезда Ярославской губернии в семье священника Николая Понгильского (Угличское благочиние).

Священномученик Флегонт родился 28 марта 1871 года в селе Каряево Угличского уезда Ярославской губернии в семье священника Николая Понгильского (Угличское благочиние).

В 1895 году Флегонт Николаевич был рукоположен во священника к храму Василия Великого в селе Васильевское в Юхти Угличского уезда (Большесельское благочиние). Ревностное служение священника сделало его широко известным и несколько лет спустя он возведен в сан протоиерея и назначен одним из благочинных города Ярославля.

Протоиерей Флегонт был арестован в 1929 году в период, когда усилились гонения на Русскую Православную Церковь. Коллегия ОГПУ вынесла приговор, по которому протоиерей Флегонт был приговорен к трем годам ссылки в Северный край, после возвращения остался без прихода и жил недалеко от Москвы.

В 1937 году протоиерей Флегонт был арестован 4 декабря и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Следствие было закончено после единственного допроса на следующий день после ареста, и 9 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения, невзирая на возраст и на то, что своей вины он не признал. На четвертый месяц приговора отец Флегонт скончался 23 апреля 1938 года в возрасте шестидесяти семи лет и был погребен в безвестной могиле.

Июнь

4 июня (22 мая) совершается память священномученика Михаила Борисова

… 19 мая 1933 года тройка ОГПУ приговорила протоиерея Михаила к лишению права проживания в двух столичных городах, их областях и в пограничной полосе. И он уехал в город Углич Ярославской области, где стал служить в храме Вознесения Господня. Во время служения в Угличе священник был награжден очередной наградой – палицей.

… 19 мая 1933 года тройка ОГПУ приговорила протоиерея Михаила к лишению права проживания в двух столичных городах, их областях и в пограничной полосе. И он уехал в город Углич Ярославской области, где стал служить в храме Вознесения Господня. Во время служения в Угличе священник был награжден очередной наградой – палицей.

Прихожане писали ему по поводу этого награждения: «Мы, прихожане святого храма сего, поздравляем Вас с высокой Патриаршей наградой – дарованной вам палицей. Палица – это духовный жезл в Ваших руках, охраняющий паству Вашими молитвами и заботами от всякого житейского соблазна.

Господь Бог наш дал нам великую радость видеть Его благоволение к Вашим молитвенным трудам о нас, грешных. Вы неустанно молитесь, большую часть своего времени проводя в молитве дома и в храме, твердо исполняя заповеди Господа нашего Иисуса Христа…» …

11 июня (29 мая) совершается память священноисповедника Луки Крымского (Войно-Ясенецкого)

Важнейший период жизни архиепископа Луки связан с Переславским уездом (Переславское и Плещеевское благочиния). В Переславле-Залесском он проработал более шести лет с 1910 года не только главным хирургом, но и главным врачом больницы, стал доктором наук, закончил одну всемирно известную медицинскую книгу и задумал другую, которой пользуются хирурги и поныне.

Важнейший период жизни архиепископа Луки связан с Переславским уездом (Переславское и Плещеевское благочиния). В Переславле-Залесском он проработал более шести лет с 1910 года не только главным хирургом, но и главным врачом больницы, стал доктором наук, закончил одну всемирно известную медицинскую книгу и задумал другую, которой пользуются хирурги и поныне.

В Переславле-Залесском у Валентина Феликсовича воскресные и праздничные дни были «самые занятые и обремененные огромной работой». Владыка Лука в последствии вспоминал, что лишь в последние годы стал регулярно бывать на службах в городском соборе, «где у меня было постоянное место, и это возбудило большую радость среди верующих Переславля».

В Переславле Валентин Феликсович общался с настоятельницей Федоровского монастыря игуменьей Евгенией, его пациентками были также и монахини Федоровской обители, насельники переславских монастырей, что отражено в отчетах о работе Переславской земской больницы. Тогда у владыки Луки намерения не было принять священнический сан, но промысел Божий о нем уже начал проявляться, и именно в Переславле-Залесском произошли события, которые подготовили его крестный путь.

20 июня (7 июня) совершается память священномученика Андроника (Никольского), архиепископа Пермского и Кунгурского.

Священномученик Андроник (Никольский Владимир Александрович), родился 1 августа 1870 года в селе Поводнево Мышкинского уезда Ярославской губернии в семье дьячка Преображенской церкви этого села, в последствии диакона. Владимир Александрович сумел через старание и трудолюбие получить академическое духовное образование, в сотрудничестве с многими выдающимися святыми подвижниками Русской Православной Церкви просвещать народы, не ведавшие о Христе, посещая многие страны на рубеже девятнадцатого и двадцатого века.

В тридцать шесть лет священномученик Андроник принял архиерейский сан и сумел много полезного и достойного сделать на нескольких кафедрах России и Японии. Завершилась эта замечательная судьба в Пермском крае через расправу, совершенную советскими властями летом 1918 года за то, что владыка Андроник горячо и убежденно препятствовал разграблению церквей.

В Преображенском храме села Поводнево теплый придел освящен в честь священномученика Андроника (Мышкинское благочиние)

Август

7 августа (25 июля) совершается память исповедницы Ираиды Тиховой

Исповедница Ираида (Тихова Ираида Осиповна) родилась в 1896 году в селе Котово с храмом Успения Пресвятой Богородицы, в четырех километрах от Углича, в благочестивой крестьянской семье. С детства мечтала она стать учительницей — Ираида Осиповна самостоятельно изучила предметы и получила место учительницы в школе села Архангельское-в-Бору с храмом Архангела Михаила (Ильинское благочиние) и проработала в ней пятнадцать лет.

Исповедница Ираида (Тихова Ираида Осиповна) родилась в 1896 году в селе Котово с храмом Успения Пресвятой Богородицы, в четырех километрах от Углича, в благочестивой крестьянской семье. С детства мечтала она стать учительницей — Ираида Осиповна самостоятельно изучила предметы и получила место учительницы в школе села Архангельское-в-Бору с храмом Архангела Михаила (Ильинское благочиние) и проработала в ней пятнадцать лет.

Ираида Осиповна была арестована в 1943 году вместе с епископом Василием (Преображенским), и после следствия, на котором проявила себя твердой исповедницей, не допустившей умаления истиной правды, была приговорена к пяти годам заключения. Сопоставляя записи протоколов допросов и строки из дневника Ираиды Осиповны можно убедиться с каким смирением, с каким критическим отношением к своим делам прожила свою жизнь Ираида Осиповна, как она во всем уповала на Господа. Ираида Осиповна отошла к Господу 7 августа 1967 года на восьмом десятке жизни и была погребена на кладбище около Успенской церкви села Котово, рядом с могилами родных.

20 августа (7 августа) совершается память Священномученика Василия Аменицкого

Божиим промыслом на территории Плещеевского благочиния Переславской епархии сохранились храмы, в которых служил отец Василий: храм Архангела Михаила села Бибирево и храм Живоначальной Троицы села Ефимьево.

Божиим промыслом на территории Плещеевского благочиния Переславской епархии сохранились храмы, в которых служил отец Василий: храм Архангела Михаила села Бибирево и храм Живоначальной Троицы села Ефимьево.

Своды этих храмов помнят батюшку Василия, посвятившего свою жизнь Богу и отдавшего свою жизнь за Христа в возрасте шестидесяти шести лет. На этом пути его семья не избежала участи грабежа и разорения через «раскулачивание» в 1930 году — претерпев заключение в тюрьме и лишившись крова в селе Бибирево, отец Василий продолжил служение Богу в селе Ефимьево до 1937 года.

В октябре 1937 года отец Василий со многими другими священнослужителями арестован и обвинен в «создании церковно-монархической организации…, развале колхозов». Не имевшие под собой основания обвинения НКВД привели к несправедливому приговору — человека на седьмом десятке жизни приговорили к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, из которых его здоровье позволило продержаться меньше года и 20 августа 1938 года отец Василий преставился Господу.

20 августа (7 августа) совершается память священномученика Петра Токарева

Священномученик Петр (Петр Никитович Токарев) родился в 1881 г. в семье мещанина Тульской губернии. Окончил духовную семинарию и Демидовский Юридический Лицей, имел степень кандидата юридических наук. В 1910 г. был рукоположен во священника архиепископом Ярославским и Ростовским Тихоном, будущим Патриархом. Служил в Преображенской тюремной церкви г. Любима, затем в Богоявленском соборе.

Священномученик Петр (Петр Никитович Токарев) родился в 1881 г. в семье мещанина Тульской губернии. Окончил духовную семинарию и Демидовский Юридический Лицей, имел степень кандидата юридических наук. В 1910 г. был рукоположен во священника архиепископом Ярославским и Ростовским Тихоном, будущим Патриархом. Служил в Преображенской тюремной церкви г. Любима, затем в Богоявленском соборе.

В 1918–1919 годах служил в Угличе, был настоятелем Угличского собора. Арестован в 1918 году в Угличе, освобожден. С 1919 года – в Ярославле.

Отец Петр был наделен замечательным даром слова. Слушая его проповеди о покаянии, о сохранении верности Христу и Его Церкви, прихожане плакали.

Отца Петра дважды, в 1923 и 1930 годах, арестовывали за “ведение антисоветской агитации, попытку создания контрреволюционной организации и помощь ссыльным церковникам”. В 1937 г., когда о. Петр служил в Георгиевской церкви с. Обнорское Любимского района, его арестовали в третий раз. На единственном допросе священник не признал себя виновным в антигосударственной деятельности. 19 августа 1937 г. его приговорили к расстрелу, и в тот же день он принял мученическую смерть. Причислен к лику священномучеников в 2000 году.

Сентябрь

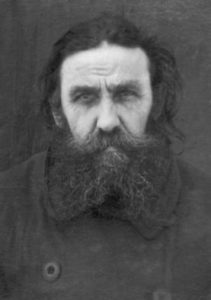

3 сентября (21 августа) совершается память священномученика Александра Елоховского

Жизненный путь отца Александра можно было бы назвать типичным для духовного сословия девятнадцатого века — закончил духовное училище, учился в семинарии, трудился учителем до принятия священного сана в школе села Ивановское на Лехти Ростовского уезда (Борисоглебский район), где он прослужил восемь лет с 1879 по 1887 год, за весьма усердное исполнение обязанностей учителя Высокопреосвященнейшим архиепископом Ионафаном (Рудневым) рукоположен во диакона, через несколько лет во священника, совмещал служение в приходском храме с преподаванием Закона Божия в земской школе.

Жизненный путь отца Александра можно было бы назвать типичным для духовного сословия девятнадцатого века — закончил духовное училище, учился в семинарии, трудился учителем до принятия священного сана в школе села Ивановское на Лехти Ростовского уезда (Борисоглебский район), где он прослужил восемь лет с 1879 по 1887 год, за весьма усердное исполнение обязанностей учителя Высокопреосвященнейшим архиепископом Ионафаном (Рудневым) рукоположен во диакона, через несколько лет во священника, совмещал служение в приходском храме с преподаванием Закона Божия в земской школе.

Отец Александр во многом посвятил свою жизнь детям, но в почтенном возрасте шестидесяти лет был арестован с обвинением «антисоветская агитация». Через девять дней, 3 сентября 1918 года отец Александр был расстрелян большевиками вместе с теми, кто участвовал в Ярославском восстании 1918 года. Сложно предположить активное участие в таком возрасте священника-законоучителя в делах антисоветского восстания, но революционеры снисхождения не проявили и отправили престарелого человека на казнь.

23 сентября (10 сентября) совершается память священномученика Глеба Апухтина

… Для отбывания наказания заключенный был направлен сначала в Мичуринский ИТЛ, затем этапом переправлен в Волголаг (Угличский район Ярославской области). В лагере отец Глеб работал курьером. Администрация пыталась использовать его для слежки за другими заключенными, но он доносчиком не стал, напротив, сам оказался жертвой клеветы и доноса.

… Для отбывания наказания заключенный был направлен сначала в Мичуринский ИТЛ, затем этапом переправлен в Волголаг (Угличский район Ярославской области). В лагере отец Глеб работал курьером. Администрация пыталась использовать его для слежки за другими заключенными, но он доносчиком не стал, напротив, сам оказался жертвой клеветы и доноса.

В 1937 году батюшка был арестован в лагере по обвинению в «отказе от работы». Также ему было инкриминировано: «к/р агитация среди заключенных, срыв строительства Волгостроя, восхваление царского строя и распространение слухов о войне и гибели советской власти». Из материалов дела: «За время пребывания в лагере стремился втереться в доверие сотрудникам 3-го отделения (отделение исследований), якобы изъявляя желание сотрудничать и способствовать вскрытию к/р формирований лагеря, фактически же давая ложную информацию, отвлекая внимание от действительных виновников, лиц, проявляющих к/р вылазки…».

22 сентября 1937 года тройкой при УНКВД по Ярославской области иерей Глеб Апухтин был приговорен к высшей мере наказания. 23 сентября того же года он был расстрелян.

23 сентября (10 сентября) совершается память священномученика Петра Григорьева

… В январе 1937г. батюшку перевели в Волголаг Ярославской области. В лагере работал чертежником при начальнике работ 7-го строительного участка. Из характеристики на заключенного Григорьева П.Ф.: …Проявил себя только с отрицательной стороны, как лодырь-дезорганизатор, в быту ведет себя плохо, лагрежим не соблюдает, в культмассовой работе не участвует, на производстве не дисциплинирован…».

… В январе 1937г. батюшку перевели в Волголаг Ярославской области. В лагере работал чертежником при начальнике работ 7-го строительного участка. Из характеристики на заключенного Григорьева П.Ф.: …Проявил себя только с отрицательной стороны, как лодырь-дезорганизатор, в быту ведет себя плохо, лагрежим не соблюдает, в культмассовой работе не участвует, на производстве не дисциплинирован…».

В сентябре 1937 г. тройкой при УНКВД СССР по Ярославской области отец Петр по групповому делу священника Глеба Апухтина, Петра Григорьева и др. был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Из обвинения: «…в Волголаге среди заключенных проводил систематическую контрреволюционную агитацию и организацию коллективного чтения молитв, исполнение религиозных обрядов. Во время пребывания в Волголаге являлся руководителем контрреволюционной церковно-монархической организации, систематически проводил среди заключенных контрреволюционную агитацию, распространял листовки. В группе с другими заключенными, в том числе со священниками Истоминым, Ильиным и др. нелегально организовывал коллективное чтение молитв, для этой цели соблюдал религиозные обряды, как-то: причастие, исповедование и т.д.».

На допросах отец Петр держался удивительно твердо, не упоминая никого из знакомых лиц. По поводу обвинения в контрреволюционной деятельности он сказал: «Я христианин, верую в Бога и проповедую исповедание христианского направления». Категорически отверг все приписываемые ему обвинения. 23 сентября 1937 г. в Волголаге Угличского района, Ярославской области, при ИЗО 3-го отделения отец Петр был расстрелян.

Октябрь

4 октября (21 сентября) совершается память преподобномученика Маврикия (Полетаева)

Преподобномученик Маврикий (Полетаев Михаил Владимирович) родился 18 декабря 1880 года в городе Кронштадте Санкт-Петербургской губернии в семье священнослужителей: его отец протодиакон Владимир Полетаев служил в Андреевском соборе при святом праведном Иоанне Кронштадтском, а мать Мария Петровна (в девичестве Нисвитская) была племянницей супруги отца Иоанна — Елизаветы Константиновны. Поэтому можно предположить, что святой праведный Иоанн Кронштадтский не мог остаться безучастным к судьбе молодого человека из родственной семьи и благословил его на путь служения Господу.

Преподобномученик Маврикий (Полетаев Михаил Владимирович) родился 18 декабря 1880 года в городе Кронштадте Санкт-Петербургской губернии в семье священнослужителей: его отец протодиакон Владимир Полетаев служил в Андреевском соборе при святом праведном Иоанне Кронштадтском, а мать Мария Петровна (в девичестве Нисвитская) была племянницей супруги отца Иоанна — Елизаветы Константиновны. Поэтому можно предположить, что святой праведный Иоанн Кронштадтский не мог остаться безучастным к судьбе молодого человека из родственной семьи и благословил его на путь служения Господу.

Михаил Владимирович в августе 1903 года рукоположен во священника и к Троицкому храму села Горо-Валдай Петергофского уезда, с 1917 года отец Михаил с семейством отправляется служить в древний туркменский город Мерв к церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Овдовев, отец Михаил направился к Троице-Сергиевой Лавре, но сначала служил в Переславле-Залесском, где обрел верных духовных детей. Отец Михаил в 1927 году принял монашеский постриг с именем Маврикий в Пустыни Параклита при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Был приговорен к заключению за проповедь чудес, исходящих от могилы «старца Алексия Зосимовского». На первом году заключения архимандрит Маврикий был признан виновным в «создании в КарЛАГе НКВД контрреволюционной группы, которая под его руководством проводила богослужения» — за эту вину 4 октября 1937 года его расстреляли и похоронили в безвестной могиле.

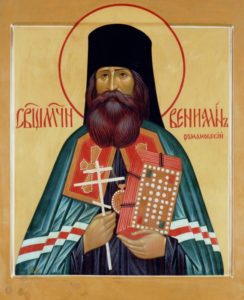

5 октября (22 сентября) совершается память священномученика Вениамина (Воскресенского), епископа Романовского

Владыка Вениамин является уроженцем села Переславцево Ярославской губернии на территории Борисоглебского благочиния Переславской епархии.

Владыка Вениамин является уроженцем села Переславцево Ярославской губернии на территории Борисоглебского благочиния Переславской епархии.

Епископ Вениамин (Воскресенский) принадлежал к цвету российского ученого монашества. У него было как духовное, так и светское образование. Помимо Московской Духовной Академии, он закончил также Тифлисское императорское музыкальное училище, и считался первоклассным специалистом по церковной музыке.

Священномученик Вениамин – один из тех новомучеников и исповедников Российских, чья архиерейская хиротония состоялась в тяжелейшие для Церкви дни большевистских гонений. Архиерейство их было, как правило, недолгим и окончилось для большинства трагически — 5 октября 1932 года, владыка Вениамин, арестованный по обвинению в «антисоветской переписке» со своими прихожанами, скончался в тюремной больнице города Уральска.

16 октября (3 октября) совершается память священномученика Петра Фаворитова

Петр Федорович Фаворитов родился в 1867 году в селе Дуброво Угличского уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. По окончании духовного училища Петр Федорович служил псаломщиком. В 1910 году он был рукоположен во диакона ко храму в селе Поречье Ростовского уезда. Односельчане знали его как человека спокойного и рассудительного, к которому можно был обратиться за советом и утешением. К концу 1920-х годов остался одиноким.

Петр Федорович Фаворитов родился в 1867 году в селе Дуброво Угличского уезда Ярославской губернии в семье псаломщика. По окончании духовного училища Петр Федорович служил псаломщиком. В 1910 году он был рукоположен во диакона ко храму в селе Поречье Ростовского уезда. Односельчане знали его как человека спокойного и рассудительного, к которому можно был обратиться за советом и утешением. К концу 1920-х годов остался одиноким.

На 12 января 1930 года в село Поречье было назначено изъятие ценностей из церкви, уже закрытой ранее за неуплату налогов. Возмущенные жители собрались на площади, чтобы воспрепятствовать святотатству. Священников и диакона Петра вызвали в церковь, чтобы они взяли из храма Святые Дары и антиминс.

10 февраля диакона Петра арестовали, предъявив ему обвинение в антисоветской агитации, использовании в контрреволюционных целях крестьян, в том, что беднота под его влиянием выступила против закрытия церкви, изъятия церковных ценностей и снятия колоколов. Диакон Петр виновным себя не признал. На допросах держался твердо, прямо отвечая на поставленные вопросы.

2 марта 1930 года он был приговорен к пяти годам ссылки в Северный край и сослан в село Рикосово Архангельской области, расположенное в семи километрах от Архангельска. Весной 1931 года диакон Петр был отправлен на сплав леса на Северную Двину; здесь он простудился и умер от воспаления легких в возрасте шестидесяти четырех лет.

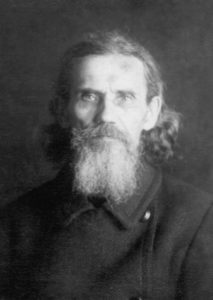

29 октября (16 октября) совершается память священномученика Евгения Елховского

![]() Отец Евгений (Елховский Евгений Андреевич) большую часть своего пастырского поприща посвятил службе в храме Святых Сорока Мучеников Севастийских, в Свято-Никольском монастыре, в Преображенском соборе и храме Митрополита Петра. По своей жизни он прошел верным путем и тем удостоился Святости, поданной Господом, через прославление Православной Церковью.

Отец Евгений (Елховский Евгений Андреевич) большую часть своего пастырского поприща посвятил службе в храме Святых Сорока Мучеников Севастийских, в Свято-Никольском монастыре, в Преображенском соборе и храме Митрополита Петра. По своей жизни он прошел верным путем и тем удостоился Святости, поданной Господом, через прославление Православной Церковью.

Отец Евгений оставил обширное наследие, очень близкое и доступное нашему пониманию: им написаны воспоминания о своей жизни, начиная со своего рождения и заканчивая годами послереволюционных гонений на веру в России — уникальное явление, когда житие написано самим новомучеником, даже описание последних дней отца Евгения, его мысли, настрой, поведение при аресте и допросах сохранились в семейных воспоминаниях.

18 октября 1937 года – третий арест отца Евгения, 27 октября он приговорен к расстрелу за «антисоветскую деятельность», 29 октября – мученическая кончина в возрасте шестидесяти восьми лет с погребением в безвестной могиле.

Ноябрь

2 ноября (20 октября) совершается память священномученика Иоанна Талызина

Священномученик Иоанн был священнослужителем, который посвятил всю свою жизнь одному сельскому храму, к которому его рукоположили, за проповедь в котором его арестовали, чтобы предать на смерть за верное и неотступное служение Богу.

Священномученик Иоанн был священнослужителем, который посвятил всю свою жизнь одному сельскому храму, к которому его рукоположили, за проповедь в котором его арестовали, чтобы предать на смерть за верное и неотступное служение Богу.

Священномученик Иоанн (Талызин Иван Николаевич) родился 25 февраля 1888 года в семье священника церкви села Любегощи Весьегонского уезда Тверской губернии. Обучался в духовном училище, по окончании которого был рукоположен во диакона, затем – во священника к Троицкой церкви села Ордино Угличского уезда (Ильинское благочиние).

Арестован в 1930 году и осужден на три года ссылки. После освобождения вернулся и продолжал служить на своем приходе. 28 октября 1937 года арестован и обвинен в принадлежности к «антисоветской церковно-монархической группе». 29 октября 1937 года был единственный допрос, на следующий день следствие было закончено. 2 ноября 1937 года отец Иоанн приговорен к расстрелу. Расстрелян в возрасте сорока девяти лет и похоронен в безвестной могиле.

3 ноября (21 октября) совершается память священномученика Дамиана (Воскресенского), архиепископа Курского

Девять лет, с 1918 по 1927 год Переславской епархией правил Преосвященный Дамиан и оставил по себе очень добрые плоды, которые сохранились в словах «Благодарение Богу! Назначением епископа Дамиана Переславль был очень счастлив» — это утверждение находится в воспоминаниях священномученика Евгения Переславского, и это только малейшая выдержка из этих теплых строк, которые по-настоящему трогают душу и радуют сердце от того, что не оскудевает любовь Божия к чадам Его Церкви, которым подаются такие достойные примеры на пастырском поприще и на пути восхождения к Святости.

Девять лет, с 1918 по 1927 год Переславской епархией правил Преосвященный Дамиан и оставил по себе очень добрые плоды, которые сохранились в словах «Благодарение Богу! Назначением епископа Дамиана Переславль был очень счастлив» — это утверждение находится в воспоминаниях священномученика Евгения Переславского, и это только малейшая выдержка из этих теплых строк, которые по-настоящему трогают душу и радуют сердце от того, что не оскудевает любовь Божия к чадам Его Церкви, которым подаются такие достойные примеры на пастырском поприще и на пути восхождения к Святости.

За все то доброе, что сделал при своей жизни владыка Дамиан он в полной мере понес осуждение и гонения от безбожного человеческого мира и был предан на смерть. Его слова о том, что «сейчас у нас в России наблюдается полное бесправие, которого нигде никогда не было, но в конце концов истина Божия должна восторжествовать», оказались пророческими.

В 1937 году владыка Дамиан арестован в Соловецком лагере и заключен в тюрьму. Осужден НКВД СССР по Ленинградской области: приговорен к расстрелу и казнен 3 ноября 1937 года в возрасте шестидесяти четырех лет, похоронен в Левашовской пустоши Ленинградской области.

3 ноября (21 октября) совершается память преподобномученика Неофита (Осипова)

… В ссылке вел интенсивную переписку со своими единомышленниками: священномучеником Кириллом (Смирновым), священномучеником Серафимом (Самойловичем), священноисповедником Афанасием (Сахаровым). Освобожден в июле 1933 года, поселился в гор. Угличе по адресу: ул. Наримановская, 46. После лагеря страдал болезнью желудка (вероятно, язвой). Жившая в селе Котово под Угличем Ираида Иосифовна Тихова (исповедница Ираида) регулярно его навещала, лечила медом со своей пасеки. Митрополит Кирилл (Смирнов) считал отца Неофита своим аввой и очень заботился о нем. Благословил Ираиду поехать в Москву к гомеопату за необходимыми лекарствами. В июле 1934 года о. Неофит переехал в дер. Заболотье Егорьевского района Московской области, где жили многие монахи и священнослужители, освобожденные из мест заключения. Жители деревни, знавшие отца Неофита, считали его большим молитвенником и прозорливцем. Арестован 10.04.1935, заключен в Бутырскую тюрьму. 14.06.1935 приговорен ОСО при НКВД СССР к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Отправлен в Антибесское отделение Сиблага близ Мариинска. 10.10.1937 арестован в лагере. 28.10 1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян 3.11.1937.

… В ссылке вел интенсивную переписку со своими единомышленниками: священномучеником Кириллом (Смирновым), священномучеником Серафимом (Самойловичем), священноисповедником Афанасием (Сахаровым). Освобожден в июле 1933 года, поселился в гор. Угличе по адресу: ул. Наримановская, 46. После лагеря страдал болезнью желудка (вероятно, язвой). Жившая в селе Котово под Угличем Ираида Иосифовна Тихова (исповедница Ираида) регулярно его навещала, лечила медом со своей пасеки. Митрополит Кирилл (Смирнов) считал отца Неофита своим аввой и очень заботился о нем. Благословил Ираиду поехать в Москву к гомеопату за необходимыми лекарствами. В июле 1934 года о. Неофит переехал в дер. Заболотье Егорьевского района Московской области, где жили многие монахи и священнослужители, освобожденные из мест заключения. Жители деревни, знавшие отца Неофита, считали его большим молитвенником и прозорливцем. Арестован 10.04.1935, заключен в Бутырскую тюрьму. 14.06.1935 приговорен ОСО при НКВД СССР к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Отправлен в Антибесское отделение Сиблага близ Мариинска. 10.10.1937 арестован в лагере. 28.10 1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян 3.11.1937.

4 ноября (22 октября) совершается память священномученика Серафима (Самойловича), архиепископа Угличского.

В двадцать четыре года приняв монашество, пройдя достойнейший путь миссионерского служения Церкви на Аляске и Владикавказе, в 1915 году иеромонах Серафим был назначен настоятелем Угличского Алексеевского монастыря и возведен в сан архимандрита. В возрасте тридцати девяти лет, 15 февраля 1920 года хиротонисан во епископа Угличского, викария Ярославской епархии.

В 1924 году владыка Серафим возведен в сан архиепископа патриархом Тихоном. В 1925-1926 годах руководил всей Ярославской епархией, в конце 1926 года возглавил Русскую Православную Церковь до момента, пока не был арестован сам советскими властями вслед за другими Первосвятителями.

Количество арестов и заключений архиепископа Серафима непросто подсчитать, в 1937 году, во время очередного заключения владыка Серафим был расстрелян 4 ноября 1937 года в лагере в Мариинском районе Кемеровской области и похоронен в безвестной могиле.

4 ноября (22 октября) совершается память преподобномученика Григория (Воробьева)

Преподобномученик Григорий (Воробьев Григорий Иванович), иеромонах. Родился 20.01.1883 в дер. Починки Кашинского уезда Тверской губернии, в семье крестьянина. Окончил трехклассную церковно-приходскую школу и один год учился на фельдшерских курсах. С 1909 года был насельником Александро-Свирского монастыря, там пострижен в монашество и рукоположен во иерея. С 1915 года служил в Русской армии полковым священником, а также фармацевтом в Красном Кресте. В 1918 году жил дома в деревне. С 1919 года по август 1921 года служил фельдшером в Красной армии. После демобилизации жил в деревне. С 1923 года служил приходским священником в церкви села Коприно Погорельского сельсовета Мологского района Ярославской области. Предположительно в 1931 году был возведен в сан игумена. Арестован 14.10.1936 РО НКВД Мологского района. Заключен в Рыбинскую тюрьму. Обвинен в контрреволюционных выпадах против советской власти и антиколхозной агитации и приговорен 28.02.1937 к 7-ми годам лишения свободы и 5-ти годам поражения в правах. Первоначально отбывал наказание в Угличском районе Ярославской области, работал санитаром. 13 мая 1937 года он прибыл из Рыбинского этапа на двенадцатый Вольский участок Волголага Саратовской области. 19.09.1937 арестован в лагере, обвинен в контрреволюционной агитации среди заключенных и клевете на советскую власть. 28.10.1937 на судебном заседании тройки УНКВД по Ярославской области приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 4.11.1937, в день Казанской иконы Божией Матери. Похоронен в одной из братских могил лагеря.

Преподобномученик Григорий (Воробьев Григорий Иванович), иеромонах. Родился 20.01.1883 в дер. Починки Кашинского уезда Тверской губернии, в семье крестьянина. Окончил трехклассную церковно-приходскую школу и один год учился на фельдшерских курсах. С 1909 года был насельником Александро-Свирского монастыря, там пострижен в монашество и рукоположен во иерея. С 1915 года служил в Русской армии полковым священником, а также фармацевтом в Красном Кресте. В 1918 году жил дома в деревне. С 1919 года по август 1921 года служил фельдшером в Красной армии. После демобилизации жил в деревне. С 1923 года служил приходским священником в церкви села Коприно Погорельского сельсовета Мологского района Ярославской области. Предположительно в 1931 году был возведен в сан игумена. Арестован 14.10.1936 РО НКВД Мологского района. Заключен в Рыбинскую тюрьму. Обвинен в контрреволюционных выпадах против советской власти и антиколхозной агитации и приговорен 28.02.1937 к 7-ми годам лишения свободы и 5-ти годам поражения в правах. Первоначально отбывал наказание в Угличском районе Ярославской области, работал санитаром. 13 мая 1937 года он прибыл из Рыбинского этапа на двенадцатый Вольский участок Волголага Саратовской области. 19.09.1937 арестован в лагере, обвинен в контрреволюционной агитации среди заключенных и клевете на советскую власть. 28.10.1937 на судебном заседании тройки УНКВД по Ярославской области приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 4.11.1937, в день Казанской иконы Божией Матери. Похоронен в одной из братских могил лагеря.

16 ноября (3 ноября) совершается память священномученика Василия Покровского

Священномученик Василий (Покровский Василий Васильевич), священник. Родился 25.07.1885 в селе Голоперово Переславского уезда Владимирской губернии (в настоящее время – Ярославская область) в семье диакона.

Священномученик Василий (Покровский Василий Васильевич), священник. Родился 25.07.1885 в селе Голоперово Переславского уезда Владимирской губернии (в настоящее время – Ярославская область) в семье диакона.

Окончил Владимирскую Духовную Семинарию. Вскоре после окончания учебы рукоположен в сан иерея, служил в храме села Гольцова (в настоящее время – Тверская область). В 1929 году все имущество священника было описано и конфисковано, затем часть вещей возвращена.

В тридцатых годах служил в храме села Пустое Рождество Константиновского района Московской области (в 1920-е годы село относилось к Переславскому уезду). Арестован 6.11.1937 в церкви во время службы в день празднования иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».

Содержался в тюрьме гор. Загорска. Обвинен в распространении провокационных слухов о войне, высказывании террористических настроений в адрес коммунистов. Расстрелян 16.11.1937 на Бутовском полигоне в Москве, погребен в общей могиле.

19 ноября (6 ноября) совершается память священномученика Никиты, епископа Орехово-Зуевского

В Переславле-Залесском для епископа Никиты были пройдены первые две ступени служения Церкви — будучи приходским батюшкой, с 1898 по 1907 год отец Феодор (Делекторский Федор Петрович) служил в Никольском женском монастыре и следующие два года в храме Святых Сорока Севастийских Мучеников. Последующий шаг отца Феодора, направленный на получение высшего богословского образования привел его со временем к принятию монашеских обетов и восхождению на епископскую кафедру в послереволюционном 1924 году, то есть тогда, когда возведенные советскими властями гонения на Церковь сулили неизбежные преследования тем, кто желал служить Богу добросовестно и благочестиво.

В 1926 году преосвященный Никита был назначен епископом Орехово-Зуевским. 13 октября 1937 года, когда епископ проходил мимо собора, сотрудники НКВД арестовали его. Он был заключен в Таганскую тюрьму в Москве.

На основании показаний лжесвидетелей «об антисоветской деятельности» 17 ноября тройка НКВД приговорила преосвященного Никиту к расстрелу. Епископ Никита (Делекторский) был расстрелян через день после приговора, 19 ноября 1937 года на шестьдесят первом году жизни, и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

19 ноября (6 ноября) совершается память священномученика Константина Любомудрова

Священномученик Константин (Любомудров Константин Павлович) родился 27 июля 1879 года в селе Георгиевском Ростовского уезда Ярославской губернии (современный Борисоглебский район), в семье псаломщика при храме Георгия Победоносца Павла Любомудрова и его супруги Анны.

Священномученик Константин (Любомудров Константин Павлович) родился 27 июля 1879 года в селе Георгиевском Ростовского уезда Ярославской губернии (современный Борисоглебский район), в семье псаломщика при храме Георгия Победоносца Павла Любомудрова и его супруги Анны.

Господь наделил отца Константина многими талантами, которыми он достойно распорядился, прежде всего — желанием и способностью учиться самому и уметь передать многосторонние знания другим людям. Неустанные труды на ниве образования и просвещения привели к тому, что в 1919 году отец Константин был назначен сначала в клир, а затем настоятелем церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», что на улице Большая Ордынка в Москве.

На основании показаний лжесвидетелей тройка НКВД приговорила священника к расстрелу. Отец Константин был расстрелян 19 ноября 1937 года в возрасте пятидесяти восьми лет и погребен в общей безвестной могиле на Бутовском полигоне под Москвой.

19 ноября (6 ноября) совершается память священномученика Василия Крылова

В 1927 году отец Василий был раскулачен и обвинен в «антисоветской агитации», под угрозой ареста ему с семьей пришлось скрываться. В 1931 году отец Василий и его супруга были арестованы и приговорены к трем годам ссылки, по пути в ссылку Вера Михайловна умерла. Вскоре его старший брат отец Алексий Крылов был арестован и осужден на три года ссылки, младший брат, не перенеся разрушения семьи, стал душевнобольным. Отец Василий, овдовевший в возрасте тридцати девяти лет, вскоре был оправдан, но возвращаться в родные места после череды трагедий он не стал и поселился в селе Заозерье Нагорьевского района Ярославской области (Ильинское благочиние), где был назначен настоятелем местного храма Казанской иконы Божией Матери.

В 1927 году отец Василий был раскулачен и обвинен в «антисоветской агитации», под угрозой ареста ему с семьей пришлось скрываться. В 1931 году отец Василий и его супруга были арестованы и приговорены к трем годам ссылки, по пути в ссылку Вера Михайловна умерла. Вскоре его старший брат отец Алексий Крылов был арестован и осужден на три года ссылки, младший брат, не перенеся разрушения семьи, стал душевнобольным. Отец Василий, овдовевший в возрасте тридцати девяти лет, вскоре был оправдан, но возвращаться в родные места после череды трагедий он не стал и поселился в селе Заозерье Нагорьевского района Ярославской области (Ильинское благочиние), где был назначен настоятелем местного храма Казанской иконы Божией Матери.

В 1936 году отец Василий был арестован и заключен в тюрьму в Ростове с обвинением в «контрреволюционной деятельности», которая выражалась в «антиколхозных проповедях, нелегальных сборищах в церкви и на квартире с чтением Библии …». Отец Василий категорически отказался признать свою вину. 19 февраля 1937 года спецколлегия суда приговорила его к восьми годам заключения. Отец Василий скончался в заключении 19 ноября 1938 года в возрасте сорока шести лет от туберкулеза и резкого истощения организма.

19 ноября (6 ноября) совершается память преподобномученицы Серафимы (Горшковой)

Преподобномученица Серафима (Горшкова Анна Алексеевна), монахиня. Родилась 2.02.1893 в крестьянской семье дер. Хмельники (в приходе села Ильинское-в-Поречье) Угличского уезда Ярославской губернии. Обучалась в церковно-приходской школе. До 1917 года Анна ушла в монастырь (неизвестны ни местонахождение, ни название обители, ни время пострига). Вероятно, после революции монастырь был закрыт. В 1921 ей удалось поступить в Воскресенский Новодевичий монастырь в Петрограде, насельницей которого была ее старшая сестра Елизавета Алексеевна Горшкова. Церковный историк А. Э. Краснов-Левитин описал жизнь монастыря в тяжелые 1920-е годы: «Период с 1925 по 1932 г. – период величайшего расцвета питерского монашества. Все корыстолюбивые, недобросовестные люди ушли – остались лучшие. Полулегальное, стесненное со всех сторон, ежеминутно ожидающее ареста и полного разгрома (что и осуществилось в феврале 1932 года), монашество в то время отличалось чистотой своей жизни, высотой молитвенных подвигов… Я и раньше знал многих монахов; но только здесь, в Новодевичьем, впервые понял обаяние монашества и сам стал страстно желать монашеской жизни». Насельницы были вынуждены самостоятельно заботиться о пропитании…

Преподобномученица Серафима (Горшкова Анна Алексеевна), монахиня. Родилась 2.02.1893 в крестьянской семье дер. Хмельники (в приходе села Ильинское-в-Поречье) Угличского уезда Ярославской губернии. Обучалась в церковно-приходской школе. До 1917 года Анна ушла в монастырь (неизвестны ни местонахождение, ни название обители, ни время пострига). Вероятно, после революции монастырь был закрыт. В 1921 ей удалось поступить в Воскресенский Новодевичий монастырь в Петрограде, насельницей которого была ее старшая сестра Елизавета Алексеевна Горшкова. Церковный историк А. Э. Краснов-Левитин описал жизнь монастыря в тяжелые 1920-е годы: «Период с 1925 по 1932 г. – период величайшего расцвета питерского монашества. Все корыстолюбивые, недобросовестные люди ушли – остались лучшие. Полулегальное, стесненное со всех сторон, ежеминутно ожидающее ареста и полного разгрома (что и осуществилось в феврале 1932 года), монашество в то время отличалось чистотой своей жизни, высотой молитвенных подвигов… Я и раньше знал многих монахов; но только здесь, в Новодевичьем, впервые понял обаяние монашества и сам стал страстно желать монашеской жизни». Насельницы были вынуждены самостоятельно заботиться о пропитании…

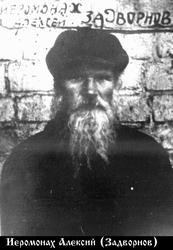

22 ноября (9 ноября) совершается память преподобномученика Алексия (Задворнова)

Иеромонах Алексий (Задворнов Сергей Семенович) — уроженец деревни Хотеново Бориосоглебского района Ярославской области, относящейся к приходу в храма Воскресения Христова села Закедье. В этом храме впоследствии отец Алексий служил священником.

Иеромонах Алексий (Задворнов Сергей Семенович) — уроженец деревни Хотеново Бориосоглебского района Ярославской области, относящейся к приходу в храма Воскресения Христова села Закедье. В этом храме впоследствии отец Алексий служил священником.

Отец Алексий — выходец из крестьянской семьи, который в возрасте девятнадцати лет избирает иноческий путь и поступает в Югский монастырь близ города Рыбинска, где он принимает монашеский постриг. В 1912 году инока Алексия переводят в Афанасьевский монастырь и возводят в сан иеродиакона, позднее в этой же обители его возводят в сан иеромонаха. За выбор поприща по душе отец Алексий в советские годы трижды был осужден, но при этом он свидетельствовал о третьем месте своего заключения, в котором его предали на смерть, что «рассматривает лагерь как монастырь, всем доволен и за все благодарит Бога».

Отец Алексий был арестован в в Дмитровлаге 1 ноября 1937 года по показаниям лжесвидетелей. 19 ноября 1937 года тройка НКВД с обвинением «служитель религиозного культа, осуждение Конституции» приговорила отца Алексия к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 21 ноября 1937 года на Бутовском полигоне в день праздника Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

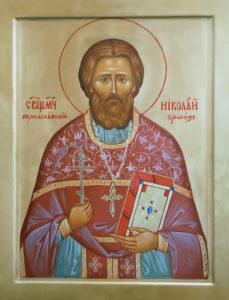

27 ноября (14 ноября) совершается память священномученика Николая Дунаева

Священномученик Николай (Дунаев Николай Викторович) с 1901 года служил священником Феодоровского женского монастыря города Переславля-Залесского Владимирской губернии, был духовником насельниц. С 1923 года, после закрытия монастыря, служил во Владимировской кладбищенской церкви города Переславля, а с 1929 года – в Покровской церкви Переславля-Залесского.

Священномученик Николай (Дунаев Николай Викторович) с 1901 года служил священником Феодоровского женского монастыря города Переславля-Залесского Владимирской губернии, был духовником насельниц. С 1923 года, после закрытия монастыря, служил во Владимировской кладбищенской церкви города Переславля, а с 1929 года – в Покровской церкви Переславля-Залесского.

Судьба отца Николая позволяет сказать о нем слова «скромный выдающийся человек» — такими неприметными по внешности примерами богата Русская Православная Церковь, такие пастыри Божии по достоинству в их скромности, простоте и доброжелательности можно назвать «солью земли».

25 октября 1937 года отец Николай был вновь арестован и заключен в тюрьму Ярославля. Единственный раз был допрошен 26 октября. Обвинялся в принадлежности к церковно-монархической организации, возглавляемой благочинным Переславля отцом Леонидом Гиляревским. Отец Николай виновным себя не признал, 25 ноября 1937 года приговорен к высшей мере наказания, расстрелян 27 ноября 1937 года в возрасте пятидесяти девяти лет.

Декабрь

2 декабря (19 ноября) совершается память священномученика Иоанна Пирамидина

Священномученик Иоанн (Пирамидин Иван Петрович), священник. Родился в 1877 году в селе Иванисово Переславского уезда Владимирской губернии в семье священника (в настоящее время – Переславский район Ярославской области). Окончил Духовную семинарию. В 1904 году рукоположен в сан иерея к церкви села Груздево Груздевской волости Вязниковского уезда Владимирской области (с 1929 года – Южский район Ивановской области). Арестован 21.10.1930. Содержался в тюрьме гор. Южа Ивановской области. Обвинен в систематической антисоветской агитации, в том, что «добился срыва проводимых в районе соввластью кампаний и мероприятий по переустройству сельскохозяйственных работ», а также в том, что среди прихожан проводил сбор средств на уплату церковного налога. На единственном допросе виновным себя не признал. 27.11.1930 приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере на три года с конфискацией изъятых при обыске серебряных монет в сумме двадцати семи рублей. Заключение отбыл. В 1937 году арестован повторно в Лежневском районе Ивановской области. Обвинялся в контрреволюционной деятельности. 21.03.1937 приговорен к ссылке в Казахстан на пять лет. В ссылке работал на руднике поселка Майское Бескарагайского района Павлодарской области. Арестован 25.11.1937. Обвинялся к контрреволюционной деятельности, проходил по групповому делу архимандрита Григория (Ребезы) и др. 01.12.1937 приговорен тройкой при УНКВД по Восточно-Казахстанской области к ВМН. Расстрелян 02.12.1937. Место погребения неизвестно.

Священномученик Иоанн (Пирамидин Иван Петрович), священник. Родился в 1877 году в селе Иванисово Переславского уезда Владимирской губернии в семье священника (в настоящее время – Переславский район Ярославской области). Окончил Духовную семинарию. В 1904 году рукоположен в сан иерея к церкви села Груздево Груздевской волости Вязниковского уезда Владимирской области (с 1929 года – Южский район Ивановской области). Арестован 21.10.1930. Содержался в тюрьме гор. Южа Ивановской области. Обвинен в систематической антисоветской агитации, в том, что «добился срыва проводимых в районе соввластью кампаний и мероприятий по переустройству сельскохозяйственных работ», а также в том, что среди прихожан проводил сбор средств на уплату церковного налога. На единственном допросе виновным себя не признал. 27.11.1930 приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере на три года с конфискацией изъятых при обыске серебряных монет в сумме двадцати семи рублей. Заключение отбыл. В 1937 году арестован повторно в Лежневском районе Ивановской области. Обвинялся в контрреволюционной деятельности. 21.03.1937 приговорен к ссылке в Казахстан на пять лет. В ссылке работал на руднике поселка Майское Бескарагайского района Павлодарской области. Арестован 25.11.1937. Обвинялся к контрреволюционной деятельности, проходил по групповому делу архимандрита Григория (Ребезы) и др. 01.12.1937 приговорен тройкой при УНКВД по Восточно-Казахстанской области к ВМН. Расстрелян 02.12.1937. Место погребения неизвестно.

9 декабря (26 ноября) совершается память священномученика Михаила Зеленцовского

Зеленцовский Михаил Викторович родился в 1878 году в деревне Яковлево при селе Мосальское с храмом в честь Рождества Христова — Угличский уезд Ярославской губернии.

Зеленцовский Михаил Викторович родился в 1878 году в деревне Яковлево при селе Мосальское с храмом в честь Рождества Христова — Угличский уезд Ярославской губернии.

Отец Михаил выбор своего пути окончательно сделал в возрасте двадцати трех лет, начав с 1901 года служение псаломщиком в храме Василия Великого города Углич, через восемь лет рукоположен во диакона Святителем Тихоном (Белавиным). С 1910 года отец Михаил начинает служить в Воскресенской кладбищенской церкви города Углича, Священномученик Серафим (Самойлович), архиепископ Угличский благословил его в 1921 году исполнять обязанности протодиакона.

В мае 1930 года прихожане церкви святителя Николая-на-Песках Углича обратились к отцу Михаилу с просьбой служить в их храме. В июне 1930 года в храме Воскресения Христова (Спаса-на-Крови) Санкт-Петербурга отца Михаила рукоположил епископ Нарвский Сергий (Дружинин).

За «антисоветскую деятельность» осужден на десять лет в 1931 году. В 1937 году во время заключения приговорен к высшей мере наказания. Отец Михаил допрошен не был, обвинен на основании свидетельских показаний. 9 декабря 1937 года отца Михаила в возрасте пятидесяти девяти лет расстреляли.

15 декабря (2 декабря) совершается память священномученика Феодора Алексинского

Священномученик Феодор (Алексинский Федор Николаевич), священник. Родился в 1875 году. Сын священника села Каменка Угличского уезда Ярославской губернии. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию, затем Московскую Духовную Академию.

Священномученик Феодор (Алексинский Федор Николаевич), священник. Родился в 1875 году. Сын священника села Каменка Угличского уезда Ярославской губернии. Окончил Ярославскую Духовную Семинарию, затем Московскую Духовную Академию.

С 1909 года служил священником при Страстном монастыре Москвы, был духовником сестер обители. После закрытия монастыря с 1928 года служил в Знаменской церкви на Каретной улице. Арестован 14.04.1931. Обвинен в антисоветской агитации. 30.04.1931 приговорен к ссылке на 3 года в Северный край.

Направлен в Великий Устюг, затем этапирован в поселок Кичменгский Городок, определен на жительство в деревню, километрах 5–6 от Городка. В 1933 году этапирован в село Визинга Сысольского района Коми АО. По окончании срока освобожден. Определен к Ивакинской церкви в дер. Потапково Уваровского района Московской области. Арестован 1.12.1937. Обвинен в «активной антисоветской агитации». 5.12.1937 приговорен к ВМН. Расстрелян 15.12.1937 в пос. Бутово Московской области на «Бутовском полигоне».

16 декабря (3 декабря) совершается память священномученика Николая Ершова

После рукоположения во диакона, а затем во священника служил в Троицкой церкви села Павловская пустошь Александровского уезда Владимирской губернии.

После рукоположения во диакона, а затем во священника служил в Троицкой церкви села Павловская пустошь Александровского уезда Владимирской губернии.

В 1931 году переведен в село Романово Переславского района Ярославской области — к сожалению, требует уточнения в какое из двух формально одноименных сел Романово Переславского района был переведен отец Николай: к храму в честь Воздвижения Креста Христова (Плещеевское благочиние) или к храму в честь Тихвинской иконы Божией Матери (Переславское благочиние), так как в мирском упоминании на основании следственного дела эти села могут быть различимы только в дополнительном атрибуте принадлежности к сельским поселениям Переславского района.

В 1936 году отец Николай назначен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы села Городищи около Переславля-Залесского вблизи северного побережья Плещеева озера.

В октябре 1937 года отец Николай был арестован по обвинению в «участии в антисоветской группировке духовенства». Отец Николай отверг обвинения и виновным себя не признал. 14 октября 1937 года, за считанные дни следствия, тройкой НКВД отец Николай был приговорен к восьми годам заключения, скончался 16 декабря 1937 года при неизвестных обстоятельствах.

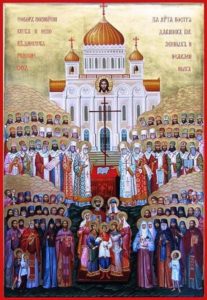

Святые новомученики и исповедники, молите Бога о нас